2019年10月10日下午,北京师范大学2019年“仲英青年学者”聘任仪式在英东学术会堂二层报告厅举行。我校党委书记程建平、校长董奇、副校长陈丽、唐仲英基金会项目总监朱莉以及学校相关职能部门负责人等出席聘任仪式。聘任仪式由陈丽主持。

校领导和嘉宾为首批获聘的“仲英青年学者”颁发证书。文学院孟琢老师作为“仲英青年学者”代表发言,分享了从事中国传统文化研究并推动国学支教公益项目的思考和体会,以及作为仲英青年学者“守望相助、砥砺前行”的决心,也表达了对唐仲英基金会和学校的感谢。

“仲英青年学者”代表孟琢发言

董奇校长在讲话中表示,“仲英青年学者”作为我校第一个冠名资助的校内青年人才项目,是我校青年人才发展体系的重要部分,也是高层次青年人才队伍建设的一项重要工程。与此同时,学校进一步加大了对青年教师队伍的支持力度,采取多项措施持续推动青年教师队伍建设。

董奇讲话

程建平书记在总结讲话中向多年的老朋友、好伙伴——唐仲英基金会表示感谢,希望获聘的“仲英青年学者”能够牢记使命,全面落实立德树人根本任务;不忘初心,全力服务教育强国战略;守好底线,争做人类文明与进步的推动者。

程建平总结讲话

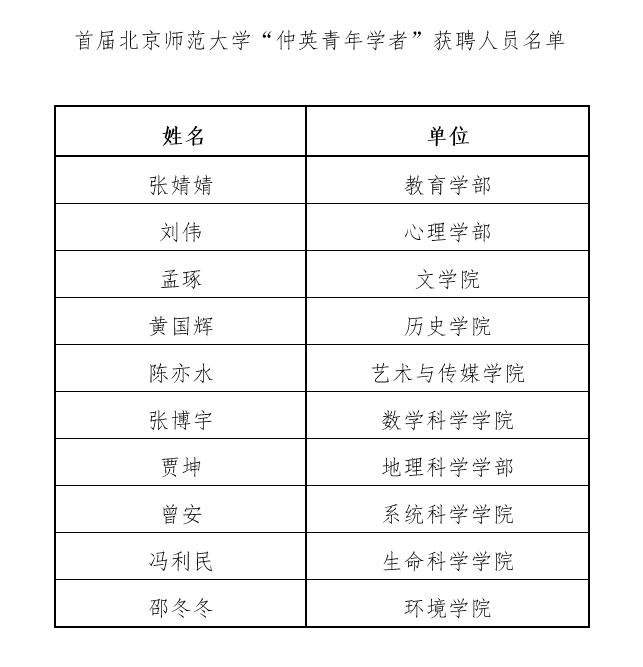

北京师范大学“仲英青年学者”项目于2019年由唐仲英基金会资助设立,以立德树人为根本导向,与学校“双一流”建设目标相结合,吸引和集聚德才兼备、热心公益且具有培养前途的优秀青年教师,激励他们做出卓越的成就。经学校遴选确定了首批“仲英青年学者”聘任人选共10人。

聘任仪式现场

仲英青年学者孟琢在仪式上的发言全文

守望相助,砥砺前行

我是文学院的青年教师孟琢,很荣幸能代表第一届唐仲英青年学者,和大家分享自己的一些感想。

我是做中国语言文字研究的,从民族语言出发,深入解读中国的文化经典,是我们这个学科的基本方向。毫无疑问,我们赶上了一个伟大的文化复兴的时代。我的老师是王宁先生,记得刚跟老师求学的时候,心中抱着的还是“存亡继绝”的念想——这门学问太“冷”了,总要有人传下去吧。弹指之间,沧海桑田,谁能想到它这么快就“热”了起来,国家复兴优秀传统文化,掀起了整个社会的国学热潮。我认识不少老板,带着一种文化的憧憬,跟我学《说文解字》,一笔一划地抄小篆;更认识好多的妈妈,让自己两三岁的孩子背《说文》……

作为一名北师大培养的读书人,我们如何面对国学热潮?我想,在今天的中国,在北师大这片教育的沃土上,从事中国传统文化的学习与探研,要有一种更为深刻的文化责任:一方面,要保持思想的冷静,摆脱盲目与复古;一方面,要用更为广阔的社会关怀,看到那些热潮还没有影响到的地方,那就是中国大大小小的乡村。教育需要平等,既然传统文化在今天格外重要,国学教育就更要突破城市的资源垄断,走向山区、走向村落,走向那些师资匮乏的地方。

在这种思考下,我们做了很多“无关功利”的事情。举个例子来说,这两年来,我们立足文学院的特色,组织了一个传统文化支教项目,它的名字叫“辅仁行动”。“君子以文会友,以友辅仁”,辅仁行动做了些什么呢?我们设计了独具特色的国学支教内容,在王宁先生的大力支持下,我们为乡村的孩子们设计了一整套国学教育的方案——国学漫画《孔子曰》、趣味汉字、歌唱唐诗、国学民俗、国学手工、书法课堂、太极拳,我们的课堂相当丰满。我们为每个孩子准备了一个丰厚的国学书包,图书、文具、教具,在几家基金会的支持下,每年有几十万的物资从我们手中发给孩子们。我们更组织了二十多支怀抱教育理想的队伍,以文学院的同学为主体,进行了极为认真的备课与筹划,把我们的课程、我们的爱心书包,带给了将近三千名的乡村少年。

这就是我们的“辅仁行动”!师生共同努力,让国学走向土地、走向乡村、走向教育的边缘地带。在这个过程中,我们看到了什么?感受到什么?又收获了什么呢?我们看到了教育资源极大的不平衡,国学,在中国的贫困地区有一种难以想象的匮乏。我们的课程叫“孔子曰”,当这几个字写在黑板上时,不少孩子读成了“孔子日”。还有的孩子把“孔”看成了“礼”,于是“纠正”了前面的同学——是“礼子日”。在中国农村的课堂里,我们孩子居然不知道谁是孔子,这难道不是一件令人难过的事情吗?这不也恰恰说明了国学支教的必要性吗?在孩子们身上,知识是匮乏的,内心却又是渴盼的,我们时刻能感受到他们对传统文化的向往。我在支教队开拔的时候,曾对北师大的同学说,“当你们走上讲台,看见孩子们那种渴望的、bling bling的眼神,那一刹那,你就明白了一个老师的意义所在!”在今年暑假里,我收到了不下几十条微信,“老师,我看到那种bling bling的眼神了!”bling bling也成为了我假期的关键词。在辅仁行动中,我们收获了全方位的教育触动——触动着乡村的孩子们,触动着北师大的同学们,也触动着当地的教师们,大家一直在思考着、探讨着、筹划着、联系着,期待明年的支教活动。这一切的努力,与功利无关,与考核无关,它是我们的教育热忱,是我们对这片土地的责任与深情——作为一名北师大人,无论是我们的师承,还是这所历史悠久的学校,都教给我们要“热爱土地”;正是这种热爱,让一个人的生命在大地上扎下根壤;也正是这种热爱,让我们摆脱了功利与体制的框架,获得了一种更为开阔的自由。

说到这里,必须要回到对唐仲英基金会的感谢了。唐仲英青年学者是一个鼓励公益的项目,它没有要求专著、论文、奖项、课题,只是强调在资助期间,每年要有52个小时的公益服务。我想,老师们应该能理解,我看到这样一个项目时的欣喜——并不是因为它适合自己,而是因为有人在支持这样一种理想主义的人生选择。北师大也好,唐仲英基金会也好,都为我们青年学者提供了充分的支持。这种支持是物质上的,更是道义上的。我从基金会的朱莉女士那里,了解了唐仲英先生的一些事迹。在我看来,唐仲英先生是一个和我们一样,怀抱理想,热爱土地的人。当然,他力量更大,做的事情更多,坚持的时间也更久,可谓“终身以之”。因此,我以能够成为“仲英青年学者”为荣——在这个名称的背后,意味着来自一位同道中人、一位公益的先行者、一位深爱着民族与土地的长者的认同、勉励与支持,这是我最为珍视的所在。

最后,我要向唐仲英基金表示深深的谢意!愿我们在共同的道路上,守望相助,砥砺前行;我也要向北师大——我的母校表示深深的谢意,这里是我教育理想的源泉。

——文学院副教授、仲英青年学者 孟琢